偶然讀一段訪問,某某說了一句:

If all you have is a hammer, everything looks like a nail. 真是有趣又貼切的比方,且談及鎚子,馬上抓住了我的注意。

上Wikipedia查看,始知關於鎚與釘的諺語在英語裡算是老話了。原來的出處已不可考,引述過的人實在太多,大家各自套用來演繹自己的道理。按Wiki講法,一般是笑人死腦筋,以為守著一道板斧,什麼問題也可以之拆解。

那要多少工具才夠用呢?這讓我想起不同年代、不同派別的打金手法。例如老派的中式師傅,主張「一件工具可以做好的工作,別用十件來做。」這一點只要參觀香港的打金工場,或是賣打金工具的老字號便可見一斑。生財工具越少越化算,且更顯得師傅手藝高超。相反,美國的風氣則是工具越多越先進,便越專業越省時;工具店的貨架琳瑯滿目,各式稀奇刁鑽的新發明應運而生。於是打金枱的上下左右滿佈抽屜機關,耍一套拳便得換一套衫。

歐陸式的工藝大概是前兩者的階段都經歷過了,沉澱下來,便比較務實。按我的觀察,他們的態度比較接近「要用十件工具才做得好的工作,就別只用一件來做。」。打開德國打金工具店的商品目錄,種類不多也不少,全是必要的,會一用再用的,甚少莫名奇妙的新產品;而且只賣上等貨,什麼也比別人貴,但也一概比別人的精準可靠耐用。此其中也反映了手與工具之間平衡的智慧:過多的工具是少看了手的能力,過少又窒礙手的潛能。

說回鎚子的比方,我倒是更喜歡一個叫Abraham Kaplan的學者的講法──

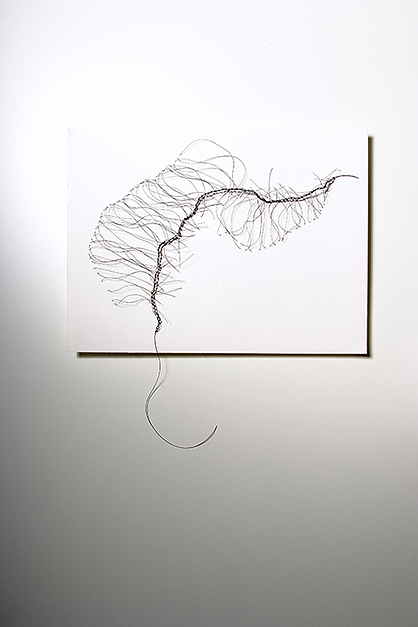

Give a small boy a hammer, and he will find that everything he encounters needs pounding──在我看來更像在形容工匠/藝術家創作時的心情。這大概也是大部份藝術家鐘愛工具的原因吧:手握一把工具,就覺世間萬物都生出創造的可能;手裡有一把銼,身邊一切似乎都可堪細磨;換一把鑽,什麼也有潛質添些窟窿。

眾說紛紜中也只有Kaplan的版本提及主角是

a small boy──彷彿心裡只要一直保存著那個小男孩,便能一直持有那種滿心歡喜地揮舞手上的工具,躍躍欲試想把身邊的一切加以實驗的心情。創造的起點,也原應如此。